- padaer2@padaer2.sn

- Quartier Liberté, Lot 184 Tambacounda

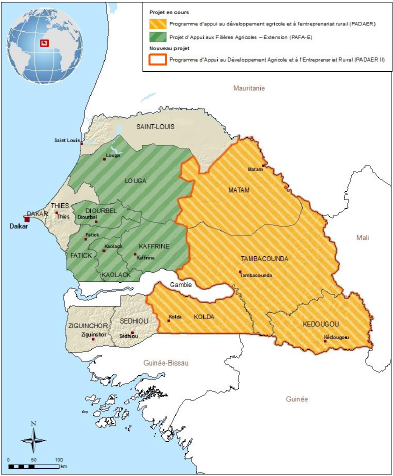

Zones d'Interventions du PADAER II

Le PADAER II interviendra dans trois zones agro écologiques, à savoir : la Vallée du Fleuve Sénégal, la Zone Sylvopastorale, le Sénégal Oriental et la Haute Casamance.

Il couvre les régions de Matam, de Tambacounda, de Kédougou et de Kolda, ce qui représente environ la moitié du territoire national et 15% de la population. L’agriculture pluviale et l’élevage extensif y restent les principales activités économiques et sources de revenus pour les petits producteurs, et sont mis à rude épreuve par les impacts des changements climatiques.

Selon les résultats de l’Enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal (ESPS-II) de 2011, la zone d’intervention du PADAER II fait partie des régions du Sénégal où la pauvreté est la plus diffusée : Kolda 76,6%, Kédougou 71,3%, Tambacounda 62,5% et Matam 45,2%. Selon les résultats des enquêtes de classification des départements par niveau de pauvreté par rapport à l’Indice de pauvreté national (IPN), de 2007, 7 des 10 départements ciblés par le PADAER II sont parmi les plus pauvres du Sénégal et 9 des 10 départements a encore en dessous du seuil de pauvreté. C’est justement cette importante partie de la population que le gouvernement sénégalais se propose de sortir de la précarité. Elle mérite un soutien et un accompagnement important et dans la durée.

Les zones d’interventions précises sont :Tambacouna, Kégoudou, Kolda et Matam

La zone agro écologique du Sénégal Oriental et de la Haute Casamance

Elle couvre les régions de Tambacounda et de Kolda, renferme d’importantes ressources naturelles (sols, cours d’eau, flore et faune) réparties cependant de façon très irrégulière dans la zone. Cette vaste zone (73.335 km² soit 37% de la superficie nationale) compte environ 850 000 habitants. Elle présente une grande variabilité sur le plan des densités allant de 4,2 à 36,5 habitants au km². Les terres agricoles disponibles sont encore faiblement utilisées et les réserves forestières sont les plus importantes du pays. La riziculture de bas-fonds, la culture du sorgho sur sols lourds prévalent tandis que le mil et le maïs y connaissent un important développement grâce notamment à une forte extension des surfaces cultivées. Au total, les systèmes de cultures céréalières couvrent environ 55% des superficies cultivées. L’arachide, marquée par une forte extension des surfaces cultivées (30% à 39% des emblavures) et le coton, dont la production est en baisse (13% des emblavures) constituent les deux principales cultures de rente. Les systèmes de production horticoles restent peu développés en dépit de bonnes conditions agro écologiques. L’élevage d’un cheptel trypano-tolérant prévaut en Haute Casamance dont la vocation pastorale est établie.

La Vallée du Fleuve Sénégal

La Vallée du Fleuve s’étend le long de la rive gauche depuis Saint-Louis jusqu’à Bakel . Elle couvre les régions de Saint-Louis , de Matam et une partie du département de Bakel . Elle compte environ 700 000 habitantsrépartis sur 44 127 km² (22,3% du territoire national) soit une densité moyenne des plus faibles (15 habitants au km²). Les systèmes de cultures pluviales occupent 35% des superficies où domine le mil, suivi du sorgho (Matam), du béref (Podor), du niébé et de l’arachide (Dagana). Traditionnellement, les producteurs pratiquesnt des cultures de sorgho, maïs et niébé sur les berges humides du fleuve au fur et à mesure du retrait de la crue (systèmes de décrue). L’agriculture irriguée offre un bon potentiel d’amélioration de la productivité pour les cultures céréalières (riz et maïs) dans le delta du fleuve et la moyenne vallée ( zone des systèmes irrigués ).

La zone sylvopastorals

La zone sylvopastorale, communément appelée Ferlo, couvre essentiellement la région de 29.Louga excepté le département de Kébémer, la partie Dieri de la région de Matam. Cette zone s’étend sur près du quart du territoire national (56 269 km²) et abrite environ 850 000 habitants. Cette zone, caractérisée par la faiblesse et par l’irrégularité des pluies (200 à 400 mm) limitant les cultures, est à vocation essentiellement pastorale (systèmes sahéliens à pastoralisme dominant). Les systèmes de production sylvopastoraux (bovins et petits ruminants) sont organisés selon un mode extensif transhumant suivant les disponibilités fourragères (pâturages naturels) et hydriques (existence de points d’eau temporaires ou permanents et d’un réseau de forages profonds).

Liens rapides

Autres Pages

Infos de contacts

- Tambacounda, Quartier Liberté, lot 184 - BP 158

- +221 77 450 04 44

- padaer2@padaer2.sn

A propos de nous

Le PADAER II est mis en œuvre par l’Etat du Sénégal avec l’appui du FIDA, la Coopération Espagnole, OFID